Boris Tzaprenko. Arguments courants contre le véganisme

Quelques-uns des contre-arguments les plus répandus qu’on entend ici ou là.

À trop aimer les animaux, on n’aime plus les humains !

Avec tous les problèmes qu’il y a dans le monde…

Tu imposes ton choix à tes enfants, ça craint !

Sans élevages, il n’y aura plus d’animaux d’élevage

Les animaux ne respectent pas nos droits

Les animaux s’adaptent à la vie qu’on leur impose

Pour les animaux, la vie sauvage est bien plus dure

L’homme a besoin de viande pour sa santé

La majorité a forcément raison

Anthropomorphisme, disent les anthropocentristes

Si on libère tous les animaux d’élevage, ils vont nous envahir

Le lion mange la gazelle

Ah ! C’est un grand classique ! Je l’entends ou le lis souvent celui-là. Il y a bien sûr des variantes, car on peut remplacer le lion par un tigre ou la gazelle par une biche… Mais bon, on comprendra que le sens reste le même. Ou plutôt l’absence de sens reste la même. Car, et alors ?

Nous sommes bien sûr censés comprendre que, puisque le lion mange la gazelle, il n’y a aucun mal à ce que nous mangions des animaux nous-mêmes. Nous sommes invités à nous considérer comme de fiers prédateurs tout en haut de l’échelle alimentaire. Des prédateurs sans prédateur qui mangent qui ils veulent, car ils sont les plus forts. C’est comme ça, c’est la vie ! Le plus fort mange le plus faible… etc. tout ça… Imaginons les performances physiques et la stratégie qu’il faut pour chasser la barquette de viande dans les rayons de supermarché !

(Pour ne pas compliquer, je ne souligne pas qu’à vrai dire c’est la lionne qui chasse.) (Ah ! si je l’ai souligné. Tant pis, continuons.)

Pour manger une gazelle, les lions doivent pouvoir l’attraper, et c’est loin d’être facile. Les lions trop vieux pour chasser, ou bien blessés pour une quelconque raison, meurent tout simplement de faim.

Jusqu’à ce qu’elle soit tuée par un lion, la gazelle a disposé de sa vie de gazelle en liberté. Elle n’a pas croupi entravée dans l’obscurité, on ne l’a pas brutalement séparée de sa mère… Elle n’a subi aucun des atroces traitements que les hommes font endurer aux animaux qu’ils élèvent. Donc, déjà, la comparaison n’est pas pertinente.

Mais poursuivons : vu que le lion doit employer sa ruse, sa stratégie de chasse et une excellente forme physique pour se nourrir, il mérite d’être appelé un prédateur. C’est lui qui tue, quand il parvient à attraper sa proie. La proie de l’homme est une barquette de viande ou de la charcuterie, des morceaux de non-humains déjà morts. Il n’a ni chassé ni tué sa proie. Il mange un animal déjà mort. Un non-humain tué par quelqu’un d’autre (qui n’a lui-même pas eu besoin de le chasser). Ceux qui font usage de ce fameux « Le lion mange la gazelle » n’ont souvent même pas le courage de regarder quelques photos ou vidéos de ce qui se passe dans un abattoir. Dans le dictionnaire, on apprend que celui qui mange les cadavres d’animaux tués par d’autres est un charognard. Nécrophage désigne celui qui mange du cadavre.

C’est moins prestigieux que prédateur, c’est sûr, mais selon les définitions de ces mots, l’homme carniste moderne est un charognard ou un nécrophage. Si l’on veut éviter de l’appeler ainsi, il faut changer la définition de ces mots. Par exemple, on pourrait ajouter : « sauf les humains, parce que… euh… nous c’est pas pareil… »

Mais continuons à examiner ce fameux missile argumentaire.

Nous étions donc invités à prendre exemple sur le lion parce que nous serions des « prédateurs » supérieurs à tous les non-humains, nous, seuls au sommet de l’Évolution. Mais quelle surprenante idée que celle de prendre exemple sur une créature censément inférieure à nous sous le prétexte que nous lui sommes supérieurs !

C’est un bien drôle de paradoxe de souligner que nous sommes les plus évolués tout en prenant pour exemple ceux qui le seraient, donc, moins que nous. « Lion, je justifie mes actes en te prenant comme modèle, car tu es inférieur à moi puisque je suis supérieur à tous » ne veut absolument rien dire !

De deux choses l’une :

Soit nous sommes supérieurs aux non-humains, dans ce cas pourquoi en prendre un comme exemple dans notre comportement éthique ?

Soit nous ne sommes pas supérieurs aux non-humains. Autrement dit, ils sont nos égaux. Dans ce cas pourquoi les exploitons-nous sous le prétexte que c’est dans l’ordre naturel des choses que le plus évolué exploite le plus faible ?

Ajoutons au passage que le lion n’a pas le choix, alors que l’homme, si. Et c’est bien de ça qu’il devrait être fier, plutôt que de s’enorgueillir d’être en mesure de dominer et d’en profiter. « Aaaaah ! Péter la gueule ! », comme dirait la marionnette de Stallone des Guignols de l’info. J’ai déjà dit ce que j’ai toujours pensé de la chasse dans le chapitre « La chasse », mais je vais en répéter une partie ici :

Que peut-on penser des chasseurs qui pourraient arguer du fait qu’ils chassent, eux ? Ben… qu’ils se trompent ! Ils ne chassent pas plus que le mec qui s’achète un sauciflard. Quand l’un d’entre eux tue une personne non-humaine, c’est en utilisant une arme, donc une technologie qu’il n’aurait jamais pu fabriquer, et encore moins inventer lui-même. Il est assisté par une ingénierie. Celle de son espèce, certes ! Mais, lui, il n’a fait qu’appuyer sur une détente. Et en plus, souvent, ils manquent leur cible. Il leur arrive même de se tuer entre eux. Je n’ai jamais entendu dire qu’une lionne en avait tué une autre dans un accident de chasse.

Il y a tellement d’aberrations à relever dans cette courte déclaration qui croit être d’une insolente pertinence ! Elle nous invite donc à prendre exemple sur la nature, en particulier le lion. Bien ! Dans le but de donner la priorité à ses propres gènes, le lion tue les lionceaux qui ne sont pas de lui quand il se rapproche d’une lionne. Les hommes devraient-ils agir ainsi ? Bien sûr que non ! Car, en l’occurrence, prendre exemple sur la nature consiste à sélectionner des faits pour étayer ce qu’on s’efforce de penser afin de réduire sa dissonance cognitive.

Pourquoi copier seulement le lion ou les grands fauves ? Il y a tant d’autres formes de vie qui peuvent justifier nos comportements :

Une femme a tué son compagnon. Oh, ce n’est pas si grave, la mante religieuse le dévore bien après l’accouplement !

Et pour ce qui est de prendre exemple sur la nature, j’aimerais savoir quel animal nous a inspirés pour continuer à consommer du lait à l’âge adulte, qui plus est le lait d’autres espèces. Le lion adulte tète-t-il les femelles girafes, zèbres ou hyènes ?

Le cri de la carotte

Encore un grand classique ! Celui-ci se veut drôle. Il est tellement répandu qu’il est difficile à éviter ! Par Le cri de la carotte, on nous dit que les plantes ressentent elles aussi de la douleur (Découverte que l’on doit à M Génial, le grand neurocarattologue qui a longtemps étudié le système nerveux de la carotte) et qu’il est donc ridicule de s’occuper de la souffrance animale quand on mange des végétaux.

Le cri de la carotte veut dire : s’il faut tenir compte d’autres souffrances que celles des humains ou de celles des quelques animaux que notre culture a choisi de choyer, alors ! Hein ! Quelle idée farfelue ! On ne s’en sortira plus !

1) En fait, les végétaux ne souffrent évidemment pas ! Ils ne peuvent pas souffrir, parce qu’ils sont dépourvus de système nerveux. Ce qui est parfaitement logique puisqu’ils ne disposent pas non plus de moyens de se déplacer pour s’éloigner d’une source de douleur. Alarmé par des capteurs, des cellules réceptrices appelées nociceptives, le système nerveux envoie un signal, nommé douleur, au cerveau pour annoncer qu’il y a un danger quelque part, une source de chaleur par exemple. Cela permet à une créature, qui en a les moyens, de s’éloigner de ce danger, d’avoir un comportement d’évitement. Les végétaux n’ont aucun moyen de fuir ; à quoi leur servirait-il dès lors de ressentir la douleur ?

2) Même si les végétaux ressentaient la douleur, il serait alors toujours recommandé de ne pas manger de la chair puisque, nous l’avons vu, il faut 10 protéines végétales pour produire 1 protéine animale. En consommant directement des végétaux, nous en détruisons donc 10 fois moins.

C’est un choix personnel

« Je ne t’oblige pas à manger de la viande, donc laisse moi faire ce que je veux. Ce que je mange est un choix personnel. »

Que penserait-on d’un homme disant que battre sa femme est un choix personnel, puisqu’il n’oblige pas les autres à battre la leur ? Manger de vieux pneus, des chaussures, du gravier ou ses crotte de nez, c’est effectivement un choix personnel, car il n’y a personne d’autre en cause. Mais consommer des produits d’origine animale ce n’est pas un choix personnel puisque d’autres personnes en subissent les conséquences : les personnes non-humaines.

Les tribulations abracadabrantesques du choix personnel

Quelque deux siècles en arrière, posséder des esclaves était un choix personnel. Les abolitionnistes, comme Thomas Clarkson, étaient considérés comme des extrémistes qui ne respectaient pas les choix des autres.

Il y a un siècle, voter n’était un choix personnel que si l’on appartenait au bon sexe. La suffragette Emily Davison a été emprisonnée neuf fois dans sa lutte pour le droit de vote des femmes et son action lui coûta finalement la vie. Ceux qui partageaient son combat étaient vus comme des extrémistes.

Il y a une cinquantaine d’années, permettre aux femmes d’avoir un compte bancaire était le choix personnel de leur époux. Ceux qui s’en indignaient passaient pour des extrémistes qui ne respectaient pas les choix des maris.

En revanche, avant 1990, année où l’OMS a retiré l’homosexualité de la liste des maladies, la sexualité n’était pas un choix personnel.

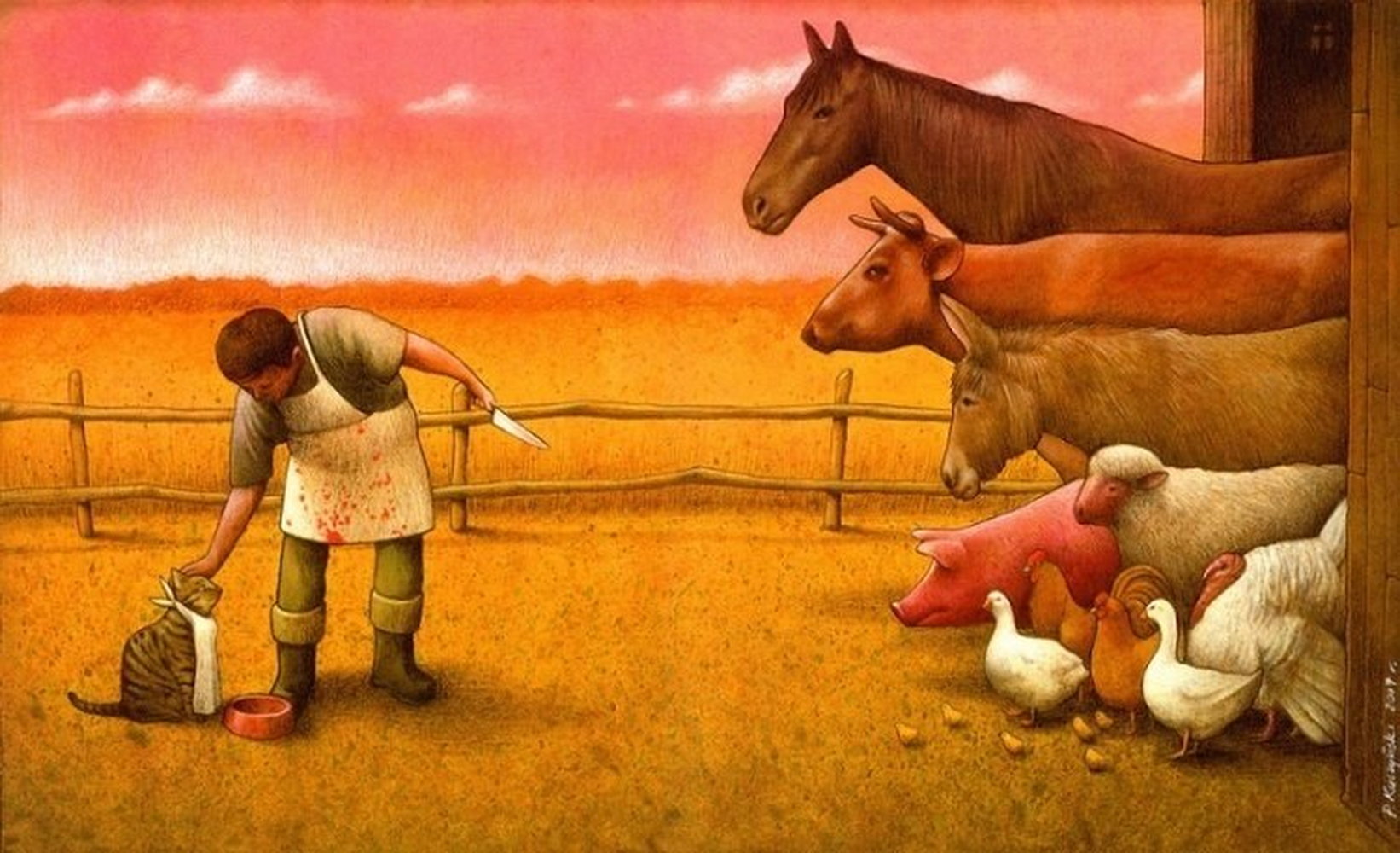

Aujourd’hui, considérer les non-humains (sauf, en France, les chats et les chiens) comme des ressources à notre disposition est un choix personnel. Ceux qui s’en indignent sont des extrémistes qui ne respectent pas les choix des autres. Mais, manger un chat ou un chien ce n’est pas un choix personnel ; ceux qui s’y risqueraient se feraient rappeler à l’ordre par des gens qui ne sont pas des extrémistes.

Ce n’est pas naturel

Se complémenter en B12, ce n’est pas naturel. Ne pas manger de viande, ce n’est pas naturel… ce genre de choses.

Dire d’une chose qu’elle n’est pas bonne, défendable ou justifiée parce qu’elle n’est pas naturelle est un sophisme bien connu appelé « L’appel à la nature ».

La nature veut dire deux choses :

1) Tout ce qui existe dans l’Univers.

2) Tout ce qui existe dans l’Univers, sauf tout ce qui résulte d’une intervention humaine.

Dans la première acception, tous nos agissements sont naturels. Un barrage construit par des humain·e·s est aussi naturel qu’un barrage de castor.

Dans la seconde acception, rien de ce que nous pouvons faire n’est naturel.

Ceux qui font appel à la nature ne doivent pas se référer à la première signification, puisque, par définition, tout ce que fait l’humain est compris dans « le grand tout » naturel. Ils font donc référence à la seconde. Dans ce cas, ils sont tenu d’admettre qu’il n’est pas naturel de : porter des chaussures, des vêtements, ou des lunettes, se soigner à l’aide de médicaments, porter des prothèses ou bénéficier d’interventions chirurgicales ; d’utiliser quelque réalisation humaine que ce soit, téléphone, voiture, réfrigérateur… En résumé pour vivre d’une manière naturelle, il faudrait être nu dans les bois et les savanes comme les animaux sauvages, se méfier de certains éléments pourtant naturels, comme les champignons vénéneux et les végétaux empoisonnés, résister aux piqûres d’insectes, maladies, sécheresses, tempêtes et autres caprices de la nature, repousser les prédateurs avec ses dents et ses ongles… Même ceux qui n’ont jamais essayé de griffer et mordre un tigre conviendront que, bien que naturelle, cette vie ne doit pas être des plus sereines.

Pour en finir avec le sujet, je vais reprendre cet exemple qui m’amuse tant : est-il naturel de consommer du lait de vache quand on est un humain ? Je rappelle ce que l’on a coutume de faire pour être en mesure de consommer du fromage :

• Masturber des taureaux pour leur prendre du sperme.

• Enfoncer son bras dans l’anus des vaches et une tige dans leur vagin pour déposer ce sperme dans leur utérus afin de les inséminer

• Tuer l’enfant dès le plus jeune âge pour utiliser sa caillette et s’emparer du lait que sa mère produit à son intention.

Une personne proche a récemment adopté un petit chien perdu. Végane depuis peu, elle se demande comment le nourrir. Les croquettes véganes existent, mais… question qui tue qu’on n’a pas manqué de lui poser : « Est-ce naturel de nourrir un carnivore avec des croquettes végétales ? ». J’ai déjà entendu cette question en diverses circonstances ; souvent, elle est prononcée avec des sourcils froncés et sur un petit air entendu laissant supposer que la réponse est évidemment : « Non ». Je vais faire l’économie d’un questionnement sur la signification du terme « naturel » pour le prendre comme on l’entend dans ce contexte.

J’ai des doutes : Avoir transformé les loups en caniches, bassets, et autres chinchillas c’est naturel. Les nourrir avec des croquettes de poissons des profondeurs déshydratées, c’est naturel. Manger du fromage est-il vraiment beaucoup plus « naturel » que de nourrir un chien avec des croquettes végétales ? Au sujet du fromage, ajoutons que des vaches ont été nourries avec de la farine animale (ce qui a conduit au scandale de la vache folle. Pas parce que c’était de la farine animale, à cause du prion) ; personne ne se demandait alors si c’était naturel de rendre les vaches carnivores… Peut-être que les sourcils froncés et les petits airs entendus feraient bien de se tourner dans une autre direction… hum… Vers leurs auteurs le plus souvent.

J’insiste : comme je l’ai dit, je laisse de côté mon avis sur l’idée même de « nature », la pertinence et la signification du mot « Naturel ». Je l’emploie ici comme l’entendent ceux qui en font usage de cette manière.

Pour apprendre à masturber « naturellement » un taureau, je n’ai pas cherché de lien. Je suppose qu’un costume de vache pour l’aguicher est recommandé (reste à se protéger avec un pantalon blindé, on ne sait jamais avec la « nature »).

Pour apprendre à tuer les enfants, je n’ai pas cherché d’infos non plus. Pas très motivé…

Pour apprendre à violer et sodomiser « naturellement » une vache

On a toujours fait comme ça !

Cette déclaration, qui se veut une justification, s’exprime sous différentes formes : « On fait ça depuis la nuit des temps ! », « On a toujours mangé de la viande », « Nos ancêtres blablabla… », « C’est la tradition »…

Avons-nous eu tort d’accorder le droit de vote aux femmes en sachant qu’elles n’avaient jamais voté auparavant ? Aurions-nous dû leur dire : « On a toujours fait comme ça ! » ? Devons-nous penser que les guerres, les maladies, la haine, les tortures, les cambriolages, toutes les formes de violence sont de bonnes choses parce qu’elles ont toujours existé ?

Non, bien sûr, car le principe même du progrès est de remettre en cause ce qui est, même (et surtout) ce qui a toujours été.

À trop aimer les animaux,

on n’aime plus les humains !

C’est un reproche que l’on entend assez souvent. Comme si l’un excluait forcément l’autre ! Notons au passage que ceux qui utilisent le plus aisément cet aphorisme n’entreprennent rien non plus pour leurs semblables ; se comportant comme s’ils étaient eux-mêmes leur seul centre d’intérêt, ils ne servent à rien. Lamartine, qui l’avait bien compris, a dit : « On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n’en a pas. »

D’aucuns prétendent que l’antispéciste méprise l’humanité. En d’autres temps, nous les eussions entendus nous expliquer que l’antiracisme était une forme de détestation des Blancs ou que l’antisexisme était une forme d’exécration des mâles…

Je trouve aussi curieux que cette remontrance ne soit adressée qu’à ceux qui donnent de leur temps pour la cause des non-humains. Dit-on à un passionné de bridge : « À trop aimer les cartes, on n’aime plus les humains ! » ? Ou à un cycliste amateur : « À trop aimer le vélo, on n’aime plus les humains ! » ? Dit-on à un supporter : « Au lieu de perdre ton temps à regarder et commenter des matchs, tu ferais mieux de t’occuper des pauvres humains ! » ?

Avec tous les problèmes qu’il y a dans le monde…

« Avec tous les problèmes qu’il y a dans le monde ! Tu ne trouves pas que c’est déplacé de s’occuper des animaux ? »

C’est une variante de « À trop aimer les animaux, on n’aime plus les humains ! »

Les humains d’abord, donc ! Ça rappelle « Les Français d’abord ! » Mais, bon…

Il ne s’agit nullement de s’occuper des animaux non-humains. Ce n’est pas ce que le véganisme prône. Il y a d’ailleurs certainement autant de braves gens omnivores qui agissent pour les animaux en difficulté que de véganes. Le bon cœur n’est pas une exclusivité végane !

Il ne s’agit pas de choisir une priorité entre humains et non-humains.

Il ne s’agit pas de donner quelque chose aux non-humains aux dépens des humains.

Il ne s’agit pas de faire quelque chose pour eux, mais seulement de ne plus rien faire contre eux.

Non, le véganisme ne recommande pas de s’en occuper, il demande seulement qu’on ne les exploite plus, qu’on leur foute la paix, qu’on ne leur vole plus leur chair, leur peau, leur lait, leurs œufs, leurs enfants, leur vie.

Il ne s’agit donc même pas de faire le bien, il s’agit de ne plus faire le mal.

« — Oui, bon, d’accord, n’empêche qu’avec tous les problèmes, les guerres, les attentats, tout ça… militer pour la défense des animaux, ça craint !… Non ? Moi, je trouve que c’est de la sensiblerie déplacée. »

Fallait-il attendre qu’il n’y ait plus de guerres et d’attentats pour militer pour l’abolition de l’esclavage, le droit de vote pour les femmes, contre le racisme, le sexisme, l’homophobie… ? Faut-il encore attendre ce moment idyllique pour exiger que les femmes aient, enfin, le même salaire que les hommes à travail égal ?

Imaginons-nous sous le joug d’une espèce supérieure à la nôtre qui nous exploiterait, comme nous exploitons nous-mêmes les autres espèces. Imaginons aussi que ces êtres, qui nous domineraient, soient aussi occupés que nous à se massacrer les uns les autres, avec autant de folie que nous. Ne souhaiterions-nous pas de tout notre cœur que certains d’entre eux luttent pour nous libérer, pour faire fermer leurs abattoirs ? Ou trouverions-nous cet activisme déplacé, tant que tous leurs propres conflits et autres problèmes, créés par eux-mêmes, ne seraient pas réglés ?

Tu imposes ton choix à tes enfants, ça craint !

Ce reproche qu’on peut vous adresser quand vous êtes végétalien vient de ce que les autres, ceux qui ne le sont pas, pensent que ce sont eux les gens normaux et que c’est vous qui êtes une sorte d’excentricité.

Deux choses :

• Le même reproche peut être adressé aux omnivores. Leurs enfants ne choisissent pas plus. Si c’était si naturel que ça de manger de la chair pour un humain, si cela allait de soi, si nos enfants en avaient instinctivement envie, la propagande de la chair n’aurait nul besoin de s’inviter dans les écoles. Pourtant :

—

La propagande de la viande s’invite dans les écoles

Du 3 octobre et jusqu’au 3 février 2017, l’association interprofessionnelle en charge de la promotion de la viande et du bétail (Interbev) interviendra dans 1 500 écoles primaires françaises. Source

—

Le spécisme est une idéologie oppressive que nous inculquons à notre progéniture. Je me souviens très bien d’avoir moi aussi « programmé » mes propres enfants ainsi, en toute innocence et avec la meilleure bonne foi, car j’ai été moi aussi éduqué comme ça. Aujourd’hui, je regrette d’avoir commis cette erreur. Il n’y a pas de mauvais parents en la matière ; tous pensent sincèrement bien faire. C’est ainsi que perdurent le meilleur et le pire. L’essentiel est de repérer le pire pour le sortir du cycle de notre transmission culturelle. Pour cela nous devons beaucoup à Richard Ryder, qui a débusqué le mal en lui donnant un nom : « spécisme ».

Il est intéressant de noter que cette critique n’est adressée qu’aux végétariens et végétaliens. Je n’ai jamais entendu reprocher à des parents d’imposer leur religion ou leurs idées politiques ou leur façon de vivre à leurs enfants.

Ceux qui enseignent à leurs enfants que les patrons sont tous des salauds ou, à l’opposé, ceux qui expliquent à leur progéniture que l’essence de la vie c’est de marcher sur la tête des autres pour être riche à n’importe quel prix, ceux qui disent à leurs enfants que Dieu a tout fait, ou ceux qui leur enseignent que l’Univers s’est fait tout seul sans problèmes… tous ceux-là sont pénards, même si on n’est pas d’accord avec eux, on comprendra qu’ils inculquent leurs convictions à leurs gosses.

Certains tentent de faire naître le goût de tuer dans de jeunes cœurs ; d’autres éduquent leur progéniture avec l’idée qu’il est possible de bien vivre sans ni tuer ni exploiter.

Comment se fait-il que les seconds dérangent davantage que les premiers ?

Mais les parents véganes qui transmettent leur conviction éthique risquent encore aujourd’hui de s’exposer à des réprobations plus ou moins discrètes. Ceux qui élèvent des enfants obèses gavés de Macdococa, non. On ne leur dira pas : « Tu imposes ton choix à tes enfants, ça craint ! » Pourquoi ?

Essayons de tourner la tête à l’envers pour réfléchir : Pourquoi ¿

Non ! je ne comprends pas mieux.

Hitler était végétarien

(Si, si ! On l’a fait remarquer, ça.) Outre le fait qu’on n’en sait véritablement rien, car des témoignages contradictoires s’affrontent*, et alors ? Lui et Staline avaient une moustache… que penser des moustachus ? C’est juste grotesque !

(*)Dans son ouvrage « The Gourmet Cooking School Cookbook », la cuisinière Dione Lucas, qui cuisinait pour Hitler, parle de son goût pour le pigeon farci.

Sans élevages, il n’y aura plus d’animaux d’élevage

Si on n’élève plus d’animaux, il n’y aura plus d’animaux d’élevage, ça craint.

Alors là, La palice s’est fait défoncer sur son propre terrain !

Ça tombe sous le sens ! N’est-ce pas ? J’ai pourtant entendu cette mise en garde plusieurs fois. À une époque antérieure, cette géniale observation eût été : « Si on abolit l’esclavage, il n’y aura plus d’esclaves ! »

En fait, c’est bien le but que veulent atteindre les abolitionnistes. Si on abolit l’exploitation animale, et donc l’élevage, il n’y aura plus de cochons immobilisés dans l’obscurité, plus de vaches aux mamelles hypertrophiées pleurant leurs enfants disparus, plus de veaux tremblant dans les box de contention, plus d’agneaux assommés à coups de crochet ou écartelés vivants, plus de poules pondeuses vivant sur la surface d’une feuille A4, plus de poulets-monstres incapables de marcher, plus de moutons-monstres incapables de survivre sans qu’on les tonde… Toutes ces misérables existences n’existeront plus.

Il n’y aura plus que des non-humains en liberté qui assumeront leur existence, comme nous assumons nous-mêmes la nôtre. Même si vivre libre n’est pas toujours facile, ce ne pourra jamais être pire que de subir notre tyrannie.

Les animaux ne respectent pas nos droits

Les humains n’ont donc pas l’obligation de respecter les leurs.

(Si, si ! Elle existe celle-là aussi.)

Même chez les humains, il existe nombre de situations dans lesquelles certains sont incapables de tenir compte des droits des autres. Toutes les personnes mentalement limitées et les jeunes enfants n’ont pas la possibilité de respecter les droits d’autrui. Nous ne leur en tenons pas rigueur, car nous savons qu’elles ne le peuvent pas. Il ne vient heureusement à l’idée de personne de les manger, de les téter, d’utiliser leur peau, de les faire sauter dans un cerceau, de se promener sur elle en montant sur leur dos…

Chez les humains, il y a même certains individus qui ne respectent pas sciemment les droits juridiques et éthiques d’autres humains. Travail de clandestins dans des caves, marchands de sommeil, proxénétisme, viols, rackets… Pour autant, ceux-là non plus, nous ne les mangeons pas, nous ne les… etc. Je n’ai jamais vu des chaussures en cuir de proxénète ou du ragoût de violeur.

Il n’y a aucune raison de ne pas nous comporter de même avec les non-humains. Encore une fois, la seule manière d’être l’espèce supérieure, c’est d’être l’espèce supérieure. Et ce n’est pas en nous comportant comme des délinquants amoraux que nous y arriverons.

Les animaux s’adaptent à la vie qu’on leur impose

« Les animaux nés en élevage intensif s’adaptent forcément aux pires conditions de vie qu’on leur impose, puisqu’ils n’ont rien connu d’autre. »

J’ai déjà lu et entendu cet aphorisme plusieurs fois (une de ses expressions consacrées est : « Étalonner sa notion de bien-être »). Il est cruel et faux.

Cruel, parce que, même si c’était vrai, cela ne justifie pas pour autant de dégrader l’existence d’une créature sentiente sous prétexte qu’elle n’a aucune référence pour mesurer l’ampleur de sa misère. Imaginons qu’il s’agisse d’humains et cette même déclaration rencontrerait la réprobation générale. La trouver acceptable pour les non-humains, c’est être spéciste, puisque la seule différence qui sépare les deux cas, c’est l’espèce qui est en jeu.

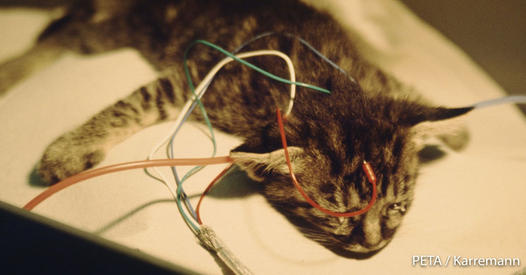

Ensuite, cette déclaration est fausse, car, on l’a vu plus haut dans les chapitres consacrés à l’élevage intensif, les conditions de vie sont tellement difficiles à supporter qu’un certain pourcentage d’animaux en meurent. Comme le disait déjà en 1964 Ruth Harrison dans son livre Animal Machines, « la cruauté n’est reconnue que lorsqu’elle n’est plus rentable », c’est-à-dire quand le nombre d’animaux qui meurent de leurs conditions de vie représente une perte qui commence à réduire la rentabilité. Tant que ce seuil n’est pas atteint, l’industrie s’en fout. Jusqu’à 10 % de poules pondeuses en batterie meurent, soit de soif ou de faim (parce qu’elles sont bloquées dans une situation qui les empêche d’atteindre la nourriture ou l’eau) soit de terribles blessures provoquées par les coups de bec des congénères, car les oiseaux deviennent fous à cause des conditions de vie insupportables. Imaginez que leur population est si dense qu’ils n’ont même pas la place d’ouvrir leurs ailes pour s’étirer !

La mortalité est encore plus grande pour les élevages de lapins ; dans les cas extrêmes elle atteint 30 %. Dans tous les cas, les souffrances ne sont pas que physiques ; elles sont aussi psychologiques. Les non-humains souffrent de terribles frustrations correspondant aux besoins propres à leur espèce. Les poules éprouvent le besoin de gratter le sol pour chercher ce qui s’y cache. Les animaux souffrent tous d’un ennui mortel extrême à cause de la pauvreté de leur environnement : du grillage, encore du grillage et rien d’autre que du grillage.

Je rappelle qu’un veau passe sa misérable petite vie jusqu’à l’abattoir dans un espace inférieur à 2 m² !(un veau de plus de 220 kg dispose de 1,8 m²) Cela fait qu’il lui est impossible d’accomplir un pas, de se retourner sur lui-même pour se lécher ou se mordiller afin de soulager une démangeaison, et même d’adopter la position de sommeil propre à son espèce : la tête sur le flanc. Il souffre affectivement d’être séparé de sa mère, rappelons que c’est un bébé. Son alimentation est volontairement appauvrie en fer dans le but de l’anémier afin que sa chair soit blanche, ce qui plaît au consommateur. Cette anémie volontaire provoque un tel manque qu’il tente de lécher tout ce qui est en fer autour de lui. Pour qu’il ne puisse le faire, on tient ce métal loin de lui. À cette fin, et contre cette faim, les matériaux privilégiés pour les box sont le bois ou le plastique…

Imaginez-vous, entouré d’humains, sur du grillage jour et nuit, si serrés les uns contre les autres qu’il vous serait à tous impossible d’écarter les bras ! Et quelqu’un de bien-pensant qui dirait de vous : « Ils ne sont pas malheureux, puisqu’ils n’ont connu que ça. »

Jocelyne Porcher, chargée de recherche à l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique, créé en 1946 sous la double tutelle du ministère de la Recherche et du ministère de l’Agriculture.), écrit, dans Jocelyne Porcher, « Histoire contemporaine d’un cochon sans histoire », Revue du MAUSS 1/2004 (no 23) , p. 397-407 :

« Tout ce système est une immense fabrique de souffrance. Comment font-ils pour ne pas la ressentir, ceux qui achètent le jambon ? Comment font-ils pour ne pas dire non ? »

Pour que même Jocelyne Porcher en vienne à en parler ainsi, impossible de douter qu’il s’agit bien de l’enfer ! Cette auteure est en effet à mille lieues d’être abolitionniste ; selon elle : « La mort des animaux est acceptable si on leur a donné une bonne vie. » (Entretien avec Marie-Gabrielle Miossec. La France Agricole n° 3462, 6 mai 2016, p 13.) C’est mieux que pire, me dira-t-on… mais bon…

Comment leur donner une bonne vie ? Elle répond à cette question à l’aide d’une théorie, une théorie du don, qui serait inspirée du texte le plus connu de l’anthropologue Marcel Mauss. Je n’ai pas étudié cette théorie en détail, mais j’ai retenu, par exemple, que donner « un accès au sol, à l’herbe, au soleil et à la pluie, au chant des oiseaux, au vent, à la neige… » était considéré comme un don de l’éleveur. Toujours selon la thèse porchéenne, ce don exigerait un contre-don en retour. Oui, c’est bien cela, l’animal doit s’acquitter du don par un autre don.

Alors là, déjà, quand on donne de force en attendant un retour obligatoire, pour moi ce n’est pas un don, mais une vente forcée. Ce que je trouve le plus fumage de moquette, c’est que l’éleveur n’offre à l’animal captif que ce dont il aurait joui en liberté. En fait, il offre une non-privation d’un accès au sol, à l’herbe, au soleil et à la pluie, au chant des oiseaux, au vent, à la neige. C’est un peu comme si vous alliez voir votre voisin pour lui imposer une offre : le don d’une non-privation de sa maison en échange d’un contre-don que vous exigeriez, une bonne somme d’argent, par exemple. Dans le cas de l’animal, le contre-don est bien sûr son corps, sa vie, sa chair, sa peau.

Certains feront remarquer qu’en plus de la non-privation de quelques agréments déjà offerts par la vie sauvage, l’éleveur donne sa protection contre les prédateurs, les maladies, les fléaux naturels tels que la sécheresse. Malheureusement, ces services sont payés très cher : séparation du veau et de la mère, castration, écornage, déstructuration permanente des relations sociales, privation des relations sexuelles remplacées par les viols que sont les inséminations, durée de vie raccourcie dans des proportions considérables (les porcs sont abattus à l’âge de 6 mois, alors qu’ils peuvent vivre jusqu’à 30 ans), confinement territorial, déformations des corps par des sélections génétiques augmentant le rendement qui profite aux humains au détriment du bien-être des animaux exploités…

Et c’est en contrepartie de tous ces dons que l’animal devrait, par devoir, offrir sa vie pour faire un contre-don, afin de s’acquitter de sa dette ?!

De tout ceci jaillit une question : peut-on imaginer plus grave exemple de bouffée délirante aiguë ? Les éléphants roses, à côté, c’est de la gnognote !

Wouah ! Chargée de recherche à l’INRA !

Pour les animaux, la vie sauvage est bien plus dure

Pour les animaux, la vie sauvage serait bien plus dure que celle que les hommes leur offrent en les élevant. À l’appui de cette affirmation, on fait généralement observer que : « les animaux d’élevage sont certes captifs, mais nourris et protégés jusqu’à leur mort. Alors que dans la vie sauvage, ils se font souvent attaquer par des prédateurs et subissent les caprices de la nature du genre sécheresses et autres fléaux. »

Après tout ce que nous avons vu sur les conditions d’élevage, il faut être très mal informé ou d’une extrême mauvaise foi pour dire une telle chose. Presque tous les animaux, en effet, sont conduits à l’abattoir alors qu’ils sont à peine adolescents, n’ayant connu de la vie que d’extrêmes souffrances. Quant à ceux qui atteignent l’âge adulte, proportionnellement très rares, ils subissent une existence de forçat pour finalement mourir comme les autres, au même endroit.

L’argument économique

L’industrialisation de l’élevage et de l’abattage a déjà considérablement réduit le nombre de ceux qui vivent directement de l’exploitation animale. De ce fait, la perte d’emplois due à l’abolition serait bien moins grande que celle qui s’est déjà produite sur les quelques décennies passées. Qui peut me dire pour quelles raisons cette automatisation ne se poursuivra pas ? À terme, les animaux seront élevés par des machines, tués par d’autres machines, et il n’y aura plus qu’un comptable pour dire à M. Hum Charal et Mme Sonoza Mipourlavi combien ils gagnent par seconde. Et encore ; pas très longtemps, puisqu’un logiciel pourra remplir tout seul cet office. Donc, même sans abolition, les emplois de ce secteur continueront à disparaître.

Quand je dis que l’industrialisation a considérablement réduit le nombre de ceux qui vivent directement de l’exploitation animale, par « directement », j’exclus tous ceux pour qui ça ne changerait rien, ou pas grand-chose, que les ressources animales soient remplacées par quoi que ce soit d’autre. Vendre du tofu et du seitan à la place de la viande ne change rien pour les distributeurs, par exemple, puisqu’ils vendent quelque chose. Cela ne change pas grand-chose non plus pour les industriels des plats cuisinés : embaucher de nouveaux cuisiniers, ou former les leurs, ce genre de choses. En fait, il n’y a que les éleveurs et leurs fournisseurs (ceux qui leur vendent la nourriture des animaux, des antibiotiques, des stéroïdes…) ainsi que les abatteurs et leurs fournisseurs (ceux qui leur vendent tout ce qu’il faut pour tuer massivement et promptement) qui seront directement touchés. Somme toute, cela fait moins de monde qu’on ne pourrait le croire. Beaucoup d’éleveurs ne perdront pas une fortune non plus, car ils sont eux aussi exploités par le système qui leur laisse à peine de quoi survivre ; tant d’entre eux croulent sous les dettes !

En résumé, le nombre d’emplois perdus par compassion serait largement inférieur à celui qu’a provoqué, et continuera à provoquer, l’appât du gain ayant entraîné l’industrialisation de l’exploitation. Et c’est pourtant à la compassion qu’on ferait des reproches au sujet de l’économie !

Nous venons de voir que l’argument économique est loin d’être manifeste. Mais, bon, même s’il existait ! Faisons comme si :

La légitimité du comportement des humains que nous sommes ne se mesure pas à l’aune du profit. Seul notre égoïsme est proportionnel à notre intérêt. Si le profit était éthique, nous serions tous des saints, tant il est vrai que c’est notre inclination naturelle de penser avant tout à nous.

Si nous devions vraiment conserver tous les intérêts économiques, s’ils comptaient plus que tout, alors nous légaliserions le proxénétisme, les trafics d’armes et de drogues, l’esclavage aussi. À son époque, celui-ci générait beaucoup d’emplois qui ont été perdus lors de son abolition officielle. Je précise officielle, car il existe encore officieusement, çà et là, malheureusement, mais le fait qu’il soit officiellement interdit aujourd’hui est tout de même un réel progrès. Il se trouve que cet exemple est particulièrement pertinent, car l’argument économique a été souvent utilisé par ceux qui s’opposaient à l’abolition de l’esclavage. Comme quoi, encore une fois, l’histoire se répète en renforçant l’analogie entre l’exploitation des non-humains et l’exploitation des humains.

Pour poursuivre le propos, si l’activité économique primait sur la morale, les tueurs à gages seraient toujours en droit de poursuivre leur activité professionnelle au grand jour. Tous ces exemples montrent bien que notre éthique doit, et sait, dire « non ! » quand nous savons qu’une chose n’est pas juste. C’est surtout de ça dont nous devons être fiers en tant qu’humains. Ce n’est pas de dominer sans contraintes éthiques, sous le prétexte que le lion mange la gazelle… tout ça…

L’homme a besoin de viande pour sa santé

En préambule, précisons que omnivore ne veut pas dire « qui doit manger de tout », mais « qui peut manger de tout ». La différence entre les verbes devoir et pouvoir est suffisamment claire pour être appréhendée par tous les esprits.

L’homme aurait donc besoin de viande pour sa santé. Cette affirmation est reliée à la croyance que seule la viande apporte des protéines. C’est une contrevérité. Je le pensais, moi aussi, avec autant d’entêtement que je pense aujourd’hui que la Terre est ronde. Quand j’ai appris que c’était une erreur, que les protéines ne sont pas seulement dans la viande, j’ai cru découvrir que ma planète était cubique !

Non seulement la chair n’est pas la seule à contenir des protéines, mais en plus de cela elle en contient bien moins que certains aliments végétaux.. Alors que. Mais en dehors de ce champion de la protéine, quantité d’autres aliments végétaux en fournissent aussi : toutes les céréales, les oléagineux… Les haricots secs, les pois chiches et les lentilles sont aussi protéinés que de la viande. 125 g de haricots secs contiennent autant de protéine qu’un steak de viande ou de poisson ! On voit donc que les protéines sont très très loin d’être l’exclusivité de la chair animale.

Terminons le sujet en méditant sur le fait que, dans le monde, quelque 600 millions de personnes sont culturellement végétariennes depuis des générations. Plus d’un demi-milliard ! Dix fois la population française ! Si tous ces braves gens étaient à l’article de la mort, je pense que ça se saurait ! Non ? Ils ne seraient plus là depuis longtemps.

La tradition

Il est une chose que l’on appelle l’évolution et qui fait que ce qui est n’est pas forcément ce qui devrait être. La tradition est le contraire de l’évolution quand elle empêche de remettre en cause ce qui n’est pas une bonne chose. Heureusement que nous avons su mettre fin aux traditions lorsqu’il le fallait. Ainsi, il fut une époque où les sacrifices humains étaient une tradition pour de nombreux peuples.

Dans certains rites traditionnels, les Chaldéens brûlaient vifs leurs propres enfants dans le but d’obtenir les faveurs de la divinité Baal.

Chez les Aztèques, comme dans nombre de civilisations précolombiennes, le sacrifice humain était une tradition très courante. Les méthodes de sacrifice étaient variées : par extraction de sang, par ablation du cœur… (Oui ! c’est ouf ce que nous avons pu faire ! (quoique ce que nous faisons toujours n’est guère plus tendre, c’est vrai ! (mais, aujourd’hui, c’est hors du cadre de la tradition. (Je veux dire qu’arracher le cœur de quelqu’un n’est plus officiellement reconnu comme une tradition à conserver. (Quoi qu’il en soit, je referme toutes les parenthèses à présent parce que je commence à m’y perdre))))).

En France, la fête des feux de la Saint-Jean offrait force réjouissances traditionnelles. L’une d’elles consistait à brûler vifs des chats en public. Extrait d’un texte de la revue La Mosaïque de 1835 (Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, Z-5214) :

—

« […] c’était un grand sac de toile attaché au sommet du mât, et dans lequel étaient renfermés vingt-quatre chats, condamnés à être brûlés vifs, pour la plus grande joie des spectateurs. […] pendant que des orchestres, placés sur des estrades mêlaient des fanfares aux clameurs de la multitude et aux miaulemens des chats, qui criaient du fond de leur sac, comme s’ils eussent deviné leur sort. »

—

Toujours en France, on brûlait des femmes soupçonnées d’être des sorcières, il n’y a pas si longtemps que ça. Nos traditions actuelles du foie gras et de la corrida apparaîtront un jour tout aussi barbares que les sacrifices décrits ci-dessus (peut-être qu’un type sera lui aussi obligé d’imbriquer moult parenthèses pour en parler). Ce qui serait bien, c’est de faire un effort de compassion pour rapprocher ce futur de nous, afin de léguer à nos enfants un monde moins barbare que celui-ci. Ils feront de même sur d’autres sujets, et leurs propres enfants monteront encore quelques marches… Cet admirable mouvement s’appelle le progrès, et ce qui serait merveilleux, ce serait d’en faire notre tradition principale.

La majorité a forcément raison

La majorité des gens consommant des produits d’origine animale, c’est normal de le faire ; ils sont si nombreux qu’ils ont forcément raison.

Ah bon ! Est-ce à dire qu’à l’époque où la majorité pensait que la Terre était plate, tous ces gens avaient raison ? Était-elle vraiment plate à ce moment-là ? Se serait-elle arrondie au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se sont mises à penser qu’elle était ronde ?

Nous sommes plus intelligents

« Nous sommes beaucoup plus intelligents que les animaux. On n’a jamais vu aucun animal édifier une cathédrale, composer une symphonie ou concevoir un smartphone. Selon l’ordre naturel des choses, cette supériorité nous confère le droit de les exploiter, car c’est ainsi que fonctionne la nature : le plus fort domine le plus faible. »

Si l’intelligence donne tant de droits, imaginons un prix Nobel de physique passant ses vacances dans une petite ville ; trouverions-nous moral qu’il mange l’idiot du village, même si celui-ci était tué avec respect ?

Le paradoxe amusant dans cette affirmation c’est que ceux qui la font s’approprient l’intelligence des plus brillants de leurs congénères, qui eux ne raisonnent pas forcément ainsi, puisqu’ils sont intelligents justement. Cocasse ! N’est-il pas ?

J’aimerais beaucoup en effet savoir combien, parmi ceux qui mettent cet argument en avant, sont en mesure eux-mêmes d’édifier une cathédrale, composer une symphonie ou concevoir un smartphone. Nul besoin d’être un grand augure pour prédire que s’il était légitime de manger tous ceux d’entre nous qui n’en sont pas capables, il y aurait de la viande pour un bout de temps !

Ensuite, dire cela, c’est affirmer que la force est la seule loi. Avec un tel état d’esprit, nous pouvons donc tous légitimement nous entre-dévorer, nous exploiter, rétablir au plus vite l’esclavage, battre femmes et enfants… À ceux qui diraient : « non, mais là ce n’est pas pareil ! Nous sommes des humains, non, mais quelle horreur ! », je répondrais :

Si nous sommes plus évolués en tant qu’humains, prouvons-le en étendant la portée de notre éthique au-delà des frontières de notre propre espèce. Depuis quand l’égoïsme est-il un signe de plus grande évolution ? Toutes les violences qui nous révoltent quand elles sont dirigées sur des humains et que nous trouvons normales quand les non-humains en sont victimes ne sont légitimées que par notre spécisme, non par notre supériorité autoproclamée. Autoproclamée seulement par ceux d’entre nous qui en ont le plus besoin : d’évoluer.

Comme l’a dit Georges Courteline :

« La douceur de l’homme pour la bête est la première manifestation de sa supériorité sur elle. »

Tuer avec respect

Ce respect que l’on avance si communément n’est qu’une pure abstraction, une disposition mentale, une posture morale imaginaire qui n’entraîne rien de particulier concernant l’acte létal. Être tué avec ou sans respect, ne change rien pour celui qui meurt. Ce respect-là est même doublement imaginaire puisque ceux qui le professent n’ont aucune idée de la manière dont a été tué celui qu’ils mangent et s’interroger à ce sujet ne leur vient pas à l’esprit. Il leur suffit de déclarer au-dessus de leur assiette, après avoir dégluti leur salive, qu’ils sont de ceux qui préfèrent qu’on tue les animaux avec respect. Et hop ! les voilà autovalorisés. Cette pensée respectueuse est si loin de la victime, que c’est un peu comme si l’on ne respectait plus que le concept du meurtre commis avec respect. Dommage pourtant que le mastiqué ne soit plus en mesure de les entendre pour apprécier une si délicate courtoisie. Perdre la vie pour être avalé par des ventres d’une telle valeur morale ne peut être qu’un triomphe, une félicité. Quelle bonne fortune de périr pour ça !

Surtout si l’on ajoute : « Tu sais, comme les Indiens. Oui, les Indiens demandaient pardon au bison avant de le manger… Ben, moi, je comprends ce respect-là. Je suis trop dans ce trip, moi… » Ben, oui, suffit de déclarer être dans le trip. Qu’importe qu’on n’ait rien à voir avec ce que les Amérindiens étaient.

Alors là, c’en est trop ! Heureusement au contraire que celui qui est ingéré ne peut pas entendre, car il se sentirait indigne de l’honneur que lui font de si augustes mâchoires. « Oh ! tant de respect, tant de respect ! » se dirait-il. « Ma chair, si commune, ne mérite pas une consécration si valorisante. »

Dire qu’il arrive à certains d’être tués sans respect ! Les pauvres !

Ce respect-là me rappelle un peu ce que fut la courtoisie. On s’inclinait légèrement devant les femmes, on leur ouvrait la porte : « après vous, je vous en prie. » Ça ne coûtait pas cher, ni en effort ni en argent. Et cela permettait de trouver normal que bobonne torche les mômes et brique la maison. Puisqu’on était galant, on respectait les femmes !

Tuer avec respect c’est une sorte de galanterie imaginaire, un tour de passe-passe de l’esprit pour se déculpabiliser en se valorisant. On ouvre la porte du four et on dit :

J’ai oublié les chamanes inuits qui tuent des phoques en psalmodiant des incantations pour remercier la nature. Ça fait bien de se trouver à l’unisson de ce sentiment-là aussi. En mangeant du veau, c’est un peu anachronique, mais bon… on n’est plus à ça près.

En fait, il n’existe aucune méthode morale pour faire le mal. Il n’y a pas de façon respectable de tuer pour son seul plaisir.

Anthropomorphisme, disent les anthropocentristes

Ceux qui pensent que les non-humains ont des sentiments et des émotions sont parfois accusés d’anthropomorphisme par certains. Moi, j’accuse ces derniers d’exhiber sans vergogne une arrogance démesurée, de faire du oh-quel-beau-nombril-j’ai-!-morphisme. Plus sérieusement, du bien bel anthropocentrisme pur et dur, bien de chez nous, du super balèze, de celui que rien n’ébranlera jamais. Ainsi, sans faire de l’anthropomorphisme, nous serions dans l’impossibilité d’évoquer les intérêts des autres espèces, car leurs pensées seraient trop éloignées des nôtres. Soit ! Moi, je dis que nous sommes dans une autre impossibilité : nier, sans faire preuve de mauvaise foi, que l’intérêt de tout animal est, au moins, d’éviter la mort et la souffrance. De plus, quelle fatuité de dire : tu fais du moimorphisme, car il n’y a que moi qui peux éprouver de la tristesse ou de la joie ! La leçon d’humilité que nous ont donnée Copernic et Galilée n’a pas été retenue. Non, nous ne sommes pas importants au point que l’Univers tout entier tourne autour de nous. Il ne s’agit pas en effet de « prêter aux non-humains des sentiments humains », comme ils disent, mais d’accepter le fait que les humains ont des sentiments communs avec les autres animaux*, car NOUS SOMMES DES ANIMAUX. Torturer et manger des enfants ne fait pas de nous des êtres supérieurs, pas plus que de boire le lait de leur mère.

La mentaphobie est un terme inventé par Donald Griffin, éthologue biologiste qui a fondé les bases de l’éthologie cognitive. Il a proposé ce mot pour mettre en exergue l’embarras de ses pairs à accepter de parler de conscience pour décrire le comportement des non-humains.

(*) Voir la « Déclaration de cambridge sur la conscience »

Si on libère tous les animaux d’élevage, ils vont nous envahir

J’ai ouï cette crainte conçue par quelques esprits aux abois : « Si on libère tous les animaux d’élevage, ils vont devenir encore plus nombreux, car ils vont se reproduire ; il y en aura partout et ce sera épouvantable et tout ça et tout ça… »

J’ai tympané qu’ils dévoreront toutes nos récoltes et que c’est ainsi que nous mourrons tous de faim.

J’ai auditifé qu’ils nous agresseront même dans les villes ; à la recherche de nourriture, ils se serviront dans nos étals de fruits et légumes.

J’ai même acoustiqué cette frayeur dans une variante dont le géniteur est un philosophe de plateau de téloche qui doit fumer un produit déchirant sa race. Je vous en laisse juge, extrait de son livre « Cosmos » :

—

« …laisser proliférer les animaux domestiques de façon exponentielle jusqu’à ce qu’ils redeviennent sauvages et activer de la sorte une euthanasie passive qui va placer l’homme dans un biotope sauvage dans lequel les chiens disparus auront laissé place aux loups (la souche de tous les chiens domestiques, rappelons-le), les bovins aux aurochs sauvages, les chats aux puissants félins massifs dont ils descendent, les autres espèces domestiquées revenues aux souches de leurs origines. Or, comme aucune chasse n’aura empêché ce retour à la nature la plus indomptée, l’homme disparaîtra, massacré par les animaux sauvages contre lesquels il ne pourra rien faire.… »

—

Bon, il faut dire que, ayant déjà la complaisance des médias, le type n’a pas besoin de dire des choses intelligentes, et c’est vrai qu’il a mis ce privilège particulièrement à l’épreuve avec cette conjecture-là.

À l’opposé de ces augures, il y a des raisons de prédire que si tout le monde devenait végane, cela entraînerait une disparition des animaux d’élevage par étranglement de la demande. Ces « espèces » créées par l’humain sont des monstres incapables de se reproduire sans intervention humaine ; en outre la transformation de leurs génomes par reproduction dirigée a considérablement réduit leurs chances de survie à l’état sauvage. Vu que leur reproduction assistée dans les élevages s’éteindra avec la demande, il n’en restera pas beaucoup à libérer. Mais, même si cette improbable grande délivrance avait lieu, l’abandon de créatures inadaptées dans des milieux naturels les condamnerait à une extinction rapide.

Avant que les poulets de chair, qui n’arrivent même pas à marcher, se transforment en dangereux velociraptors, leurs mères auront des dents.

Cette logorrhée décomplexée a tout de même un mérite : celui de démontrer que même un philosophe médiatique peut s’exprimer sans retenue sur un sujet qu’il ne connaît pas.

![]()

REGARDE-MOI DANS LES YEUX

LIVRE GRATUIT À TÉLÉCHARGER

.jpg)

.jpg)

.jpg)